なんとなく「ルサンチマン」って言葉を思い出して、今日はニーチェの話をAI(ChatGPTの音声対話モード)としてみようと思った。

ルサンチマン(仏: ressentiment)とは「弱者の道徳」ともよばれ、強者の持つ権力や金とか才能などに対しての嫉妬や怨恨のこと。これだけ聞くとようするに弱者の妬みやこじらせって思うけど、ニーチェは「内面をこじらせた弱者は”価値の転倒”を行う」と指摘した。

SNSでの誹謗中傷の文脈でよく語られるのはまさにこれで、「あんなに儲けているのは、どうせ悪いことをしてるに違いない」とか「見た目だけで中身は空っぽだ」とか。

イソップ物語の『すっぱいブドウ』って話がよく引用される。

ある日、キツネは手の届かない高い場所に豊かに実っているブドウを見て、「どうせあのブドウはすっぱくて不味いに違いない」と言って去っていった。

こうやって自分の無力さから目をそむけることがまさに「ルサンチマン」だという例え。

ただし、ニーチェはこの「ルサンチマン」を単なるネガティブな感情として指摘したわけではない。このあたりが彼の凄いところで、「ルサンチマン」は新たな価値観や道徳を生み出す「創造的な力」に成り得ると言い切った。旧約聖書にある「家造りらの捨てた石は隅のかしら石となった」や、キリストの「山上の説教」における「心の貧しい者は幸いです」。また博愛主義、フランス革命後の平等主義、マルクス以降の共産主義も「ルサンチマン」が内包する「創造的な力」が社会を変えたとも言える。(ただし、どれもうまくいったとはとても言えないので、人間の複雑性はやはり奥深いなあって、しみじみ思います)

というわけで前置きが長くなりましたが、今日のAIとの対話日記です。

初っ端から「ニーチェってソクラテス以前のギリシア文化を賞賛してたよな?」って思って対話は「ルサンチマン」とは全然別の流れになりました・・・。

🟦 ニーチェとギリシャ悲劇:ソクラテス以前の「力」への注目

質問:「ニーチェはソクラテス以前のギリシャ文化にどんな関心を持っていました?」

ここではニーチェがソクラテス以前のギリシャ文化、特に悲劇芸術やディオニュソス的要素にどのような関心を寄せていたか?を対話した。

ニーチェは『悲劇の誕生』(1872年発表)において、古代ギリシャの悲劇はアポロン的な秩序とディオニュソス的な混沌という二つの力のせめぎ合いによって生まれたと主張した。

ソクラテス以前、ギリシャ文化にはこの「生の力」や「本能のエネルギー」を肯定する態度が色濃くあったとニーチェは考えた。

とくに音楽や宗教儀式と結びついたディオニュソス的な芸術は、人間存在の苦悩をただ説明するのではなく、芸術的な形式によって肯定し超克する力を持っていたと。

ふむ・・・確かにとは思う。

「人間が芸術を持っているは、真理によって自身が台無しにならないためだ」(たぶんこんな感じだっと記憶)

ってニーチェは書いていたので。

一方、ソクラテス以降のギリシャ文化は「理性」を重視する方向へ進み、このディオニュソス的な本能の側面が排除されていった。ニーチェはこの変化を「文化の堕落」とまで表現した。友人であったワーグナーの音楽劇を、ディオニュソス的な精神の復活を企図した総合芸術として、ちょっと過剰すぎないか?というくらい賛美している点も本書の特徴。(とはいえ、当時ニーチェはまだ27歳。多感な若者だったわけです。)

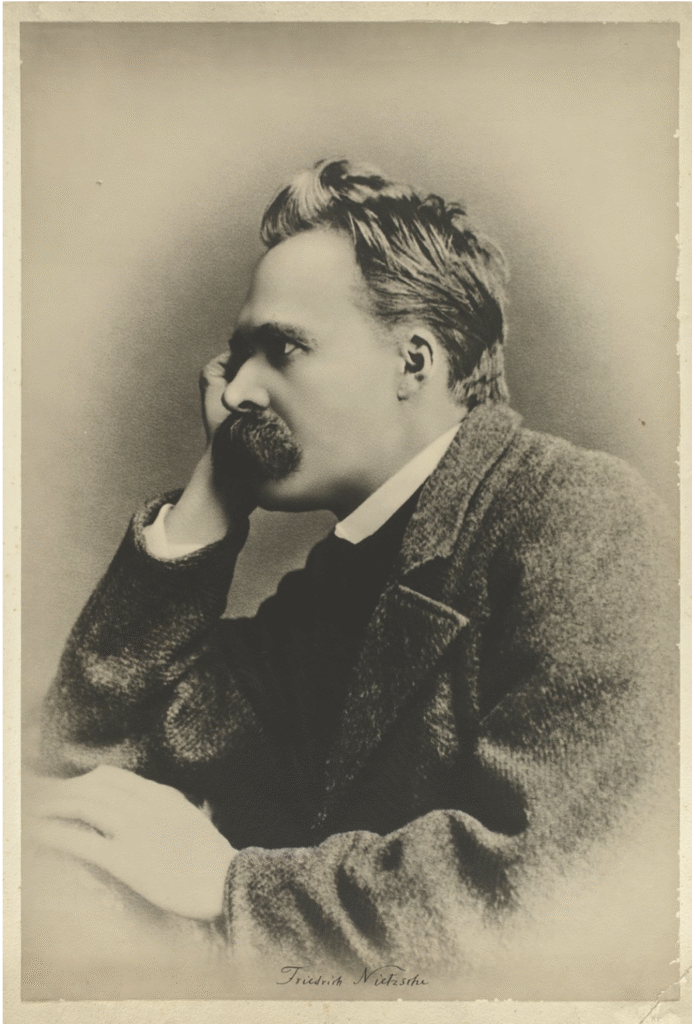

ちなみにニーチェの処女作『悲劇の誕生』は当時酷評されて、彼の後のキャリアを決定付けたと言われている。古典文献学の大学教授の道を断念して、彼は文字通り「孤独な思想家」として歩んでいくことになる。そして44歳のとき彼は発狂し(「トリノの馬」の逸話)、錯乱状態のなか友人たちに「狂気の手紙」を送り続ける。

「神は死んだ」はニーチェの言葉で最も有名な一節だが、発狂の直前の著書『この人を見よ (Ecce Homo)』の最終章で彼は次のように書き記している。

「私は人間ではない、ダイナマイトだ」

🟦 三大悲劇作家と理性・本能の対立構造

質問:「三大悲劇作家の作品は、理性と本能の対立が物語の軸になっていると思いますけど、これはどちらかというとニーチェが批判する構造では?」

古代ギリシャ三大悲劇作家(アイスキュロス、ソフォクレス、エウリピデス)それぞれの作品について、理性と本能、あるいは秩序と衝動の対立がどのように描かれているかを議論した。

現在の多くのLLMの特徴で「ニーチェが批判する構造では?」と尋ねるとLLMは「批判する構造として説明しがち」な点は留意が必要。ただし「ニーチェはどのような考えていたか?」というような曖昧な尋ね方だと非常にステレオタイプ&どっちにも取れる回答をしがちなので、このあたりは難しいところ。

アイスキュロス(BC525-BC456)は神々の秩序と人間の運命を重厚な様式で描いて、理性よりも神意に基づいた道徳観がまだ色濃かった。(理性VS本能という二項対立で道徳を語るのではなく、道徳=神意の現れというニュアンスなんだろうなと。)

一方、ソフォクレス(BC496-406)では人間の思慮や徳のあり方が中心となり、理性と感情、法と信念の葛藤が浮かび上がる。オイディプス王の悲劇に代表されるように、無意識の行為や運命と理性との緊張関係が主題化された。(ここで明らかに理性・法VS本能・感情という二項対立が主題化する。このあたりをニーチェは批判的に捉えているんだろう。)

エウリピデス(BC480-BC406)になると、理性によって説明される現実が前面に出る一方で、人間の情動、嫉妬や怒りといった衝動的な感情が悲劇を引き起こす主要因となる。(ここまで言い切れるかな?とは思うけれど、人間の情動や本能がある意味「悪」として捉えられて、それが「悲劇」を生むという物語の構図は、以降、現代まで続くセオリーではあるなと。)

ニーチェは特にエウリピデスを批判的に見ていて、悲劇が理性によって「解体」されて、芸術の根源的な力が失われたと考えたと。

🟦 ホメロスから三大悲劇への移行と理性の描写

質問::「三大悲劇作家以前の例えばホメロスは理性という言葉をどのように用いていましたか?」

ホメロスの作品において「理性(logos)」という語は明示的にはほぼ登場しないが、オデュッセウスのような人物において「知恵」や「策略」、「慎重さ」など、理性的な側面が実際には物語的に表現されている。彼の冷静な判断や長期的視野は、英雄的な暴力や激情とは一線を画す(しばしばアキレスと対比されるやつ)もので、これがギリシャ文学における「理性の萌芽的表現」と見なせる。

しかしホメロスの世界では、この理性的行動も「神の助言」や「運命」と密接に結びついていて、主体的な意志というよりも、むしろ神意の媒介者としての位置づけが強い。(これはおそらくホメロスの物語的手法が「叙述の外部性」を特徴としているからかもしれない。つまり冒頭でミューズを呼び出して語り手が神の霊感を借りて物語るというもの。より詳しく言えば、外部=枠物語→内部=オデュッセウスの語り→再び外部という構造。聖書のヨブ記やドストエフスキーのいくつかの作品、あるいは太宰の『人間失格』なんかも似た構造をもっている)

これに対し、後の悲劇作家たちは人間の理性や選択に重きを置くようになり、とくにソフォクレスでは「知って行うことの罪」や「誤謬としての理性の限界」が重要な主題となった。ニーチェは、ホメロスから悲劇への移行が理性の内面化と共に進行したと見ており、ホメロス的世界の素朴な英雄像と、悲劇における内面的な葛藤の深まりを対照的に評価した。

このあといわゆるソクラテス以降の古代ギリシア哲学の話に続きますが、今日はここまで。